出口調査と開票結果はなぜズレるのか?~2025年参院選・兵庫と群馬の事例から探る

2025年7月20日に投開票が行われた参議院議員選挙において、特に注目されたのが兵庫選挙区と群馬選挙区でのNHKの出口調査結果と実際の開票結果の乖離でした。選挙報道に携わるメディア関係者の皆様なら、このズレはあり得るかなと思われたことでしょうが、選挙に詳しくない一部の有権者にとっては大きな関心と疑問を持たれたことでしょう。なぜ、有権者に直接聞いたはずの出口調査が、最終的な結果を正確に反映しないことが起こるのでしょうか。この記事では、兵庫と群馬の具体的な事例を詳細に分析しながら、出口調査の限界と開票結果との差異が生まれる根本的な理由について解説していきます。出口調査の精度向上を目指す皆様にとって、貴重な示唆となる内容をお届けします。

かんたんに使える出口調査システムならコリオレ >>出口調査の仕組みとその目的

まず、出口調査の基本的な仕組みと目的について確認しておきましょう。出口調査とは、投票所を出た有権者に対して、誰に投票したかを直接聞き取る調査方法です。その主な目的は、投票が終了した直後から、即座に選挙結果の大勢を報道すること、つまり「当確(当選確実)情報」をいち早く伝えることにあります。選挙の関心が最も高まっている投票日当日の夜に、速報性を持って結果を伝えるためには、全投票が集計されるのを待つわけにはいきません。そこで、一部の有権者の投票行動をサンプリングし、統計的な手法を用いて全体の傾向を推測するのです。

NHKなどの調査機関は、選挙区全体を代表するよう慎重に選ばれた「標本投票所」を設定します。調査員はこれらの投票所で、投票を終えた有権者に協力を依頼し、匿名で投票先を尋ねます。このデータを集計し、サンプルの属性(性別、年齢層など)と実際の有権者全体の構成比を照らし合わせて重み付けを行い、得票率や当選者を予測します。理論上は、サンプル数が十分で、標本投票所の選定や回収方法が適切であれば、高い精度で結果を予測できるとされています。

2025年参院選 兵庫選挙区の顕著なズレ

2025年参院選の兵庫選挙区では、出口調査の結果と実際の開票結果の間に、特に順位において明らかなズレが生じました。主要メディアの一つであるNHKが実施した当日の出口調査では、以下のようになっていました。(出典:NHK参院選特設サイト)

しかし、実際の開票結果は以下の通りでした。

| 候補者名 | 政党名 | 得票数 | 得票率 | |

| 当選 | 泉 房穂 | 無所属 | 822,407 | 30.80% |

| 当選 | 高橋 光男 | 公明党 | 339,822 | 12.70% |

| 当選 | 加田 裕之 | 自由民主党 | 285,451 | 10.70% |

| 吉平 敏孝 | 日本維新の会 | 275,301 | 10.30% | |

| 藤原 誠也 | 参政党 | 273,844 | 10.30% |

出口調査では2位とされていた吉平氏、3位とされていた藤原氏が、実際の開票では4位と5位に沈み、逆に出口調査で上位に現れていなかった高橋氏(公明党)と加田氏(自民党)がそれぞれ2位、3位で当選を果たしました。この順位の逆転は非常に大きなズレと言えます。

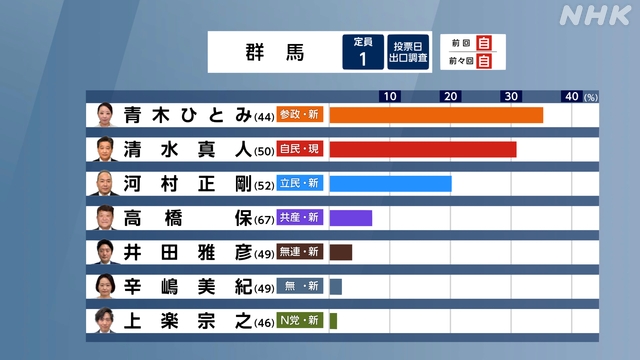

2025年参院選 群馬選挙区における逆転現象

群馬選挙区でも同様の、劇的な逆転現象が起こりました。NHKの出口調査結果は以下の順でした。(出典:NHK参院選特設サイト)

ところが、実際の開票結果は以下の通りで、順位が完全に逆転しました。

| 候補者名 | 政党名 | 得票数 | 得票率 | |

| 当選 | 清水 真人 | 自由民主党 | 288,284 | 34.90% |

| 青木 ひとみ | 参政党 | 260,524 | 31.50% |

出口調査で首位と見られていた青木氏が、実際には清水氏に約2万8千票の差をつけられて敗れるという結果となったのです。

ズレを生み出す要因その1~期日前投票の存在とその特性

兵庫と群馬の両事例で、出口調査と開票結果のズレを説明する最も重要な要素が期日前投票です。NHKが公表している出口調査は、投開票日当日の有権者を対象に行われます。つまり、期日前投票を利用した有権者は、この中に含まれていないのです。

近年、期日前投票を利用する有権者の割合は全国的に増加傾向にあります。2025年参院選でも、この傾向は顕著でした。期日前投票者には、ある特徴的な投票行動が見られることが指摘されています。それは、組織的な支持に基づいて投票する傾向が強いということです。具体的には、労働組合、業界団体、宗教団体、政党の支部組織など、特定の候補者を強く支援する組織に属する有権者が、指示に従ってまとまって期日前投票を行うケースが少なくありません。特に自民党や公明党は、こうした組織票の動員に長けていると言われています。

兵庫選挙区の結果を振り返ると、当選した高橋光男氏(公明党)と加田裕之氏(自民党)はまさに組織票の強い候補者です。出口調査で上位に現れた吉平氏(維新)や藤原氏(参政)は、個人の支持が比較的強い、いわゆる「風」やネットなどを中心とした支持を集めるタイプの候補者でした。つまり、期日前投票では組織票を持つ高橋氏、加田氏への投票が集中していた一方、投票日当日には吉平氏、藤原氏への投票がより多かったと考えられます。NHKが公表した出口調査は当日投票者しか捉えられないため、期日前投票で大きな票を獲得していた高橋氏、加田氏の実力が反映されず、逆に当日投票者に人気の高かった吉平氏、藤原氏の票が過大に評価された結果、順位のズレが生じたのです。

群馬選挙区のケースも同様です。当選した清水真人氏(自民党)は、自民党の強固な組織基盤を持つ候補者です。一方、青木ひとみ氏(参政党)は比較的新しい勢力で、個人の支持や特定の争点への支持が中心と推測されます。出口調査(当日投票者対象)では青木氏への支持がより強く表れたものの、期日前投票においては自民党の組織票がしっかりと清水氏に集まったため、最終的には清水氏が勝利を収めたと考えられます。期日前投票の票が開票結果に大きく影響した典型的な例と言えるでしょう。

ズレを生み出す要因その2~サンプリングの限界と誤差

期日前投票以外にも、出口調査そのものの方法論的な限界もズレの原因となります。出口調査は統計学上の標本調査です。全有権者(母集団)の投票行動を、一部の標本から推測するため、どうしても「サンプリング誤差」が生じます。この誤差は、標本数が多くなるほど小さくなりますが、ゼロにはなりません。特に、得票率が拮抗している候補間の順位予測では、この誤差が結果を左右する可能性が高まります。兵庫選挙区では4位と5位の吉平氏と藤原氏の得票差がわずか1万票あまりと極めて僅差でした。このようなケースでは、サンプリングのわずかな偏りが、順位の予測を外す原因になり得ます。

また、標本投票所の選定方法も重要です。調査対象となる標本投票所が、その選挙区全体の有権者構成(都市部と農村部、年齢層、職業分布など)を本当に正確に代表しているかどうかが問われます。例えば、都市部の投票所ばかりが標本になった場合、農村部で強い候補の実力が過小評価される可能性があります。反対に、特定の組織票が集中する地域の投票所が標本に含まれていなければ、その候補の得票を拾いきれません。標本設計は出口調査の精度を左右する極めて重要な要素です。

ズレを生み出す要因その3~回答バイアス

出口調査は、あくまで聞き取り調査です。つまり、調査員によるタブレット等を使った質問に対して、有権者が正確に、そして正直に回答することが前提となります。しかし、実際には様々な理由で回答にバイアス(偏り)が生じることが知られています。

主な回答バイアスには以下のようなものがあります。

- 無回答バイアス: 出口調査への協力を拒否する有権者が一定数存在します。協力する人としない人で、投票先や支持政党に傾向の違いがある場合、結果に偏りが生じます。忙しい、プライバシーを気にする、面倒くさいなどの理由が拒否の背景にあります。特に公明党支持者は回答を拒否すると業界では言われています。

- 虚偽回答バイアス: 実際に投票した候補とは異なる候補名を答える有権者がいることが指摘されています。これは、本当に支持した候補が社会的に批判されやすい立場にある場合や、特定の候補への支持を隠したい場合、あるいは単に質問をはぐらかしたい場合など、様々な心理が働くと考えられます。

- 記憶バイアス/混乱: 特に比例代表投票で複数の政党名が並ぶ場合、投票用紙を見ずに投票先を正確に思い出せない、または複数の政党名を混同してしまう可能性もゼロではありません。2025年の参院選でも、東京選挙区で「奥村」姓の有力候補者が2名出馬していました。どちらの奥村氏に投票したのか、出口調査の回答時に混同してしまっている可能性はあったと考えられます。

これらのバイアスは、特定の候補(例えば、支持がタブー視されがちな候補や、知名度が極端に低い候補)の得票を過小または過大評価する要因となり、出口調査の結果と実際の開票結果のズレを生む一因となります。

ズレを生み出す要因その4~時間帯による投票傾向の違い

出口調査は、投票所が開いている間(通常は朝から夕方まで)に実施されます。しかし、投票に来る時間帯によって、有権者の属性や投票傾向に違いがあることが指摘されています。例えば、

- 早朝:高齢者が多い。組織票の影響を受けやすい層が含まれる可能性。

- 日中:主に主婦など。比較的時間に余裕のある層。

- 夕方:特定の業界団体に属していない無党派層など。比較的若年層が中心。

これらの層が支持する候補者には傾向の違いがあるかもしれません。もし調査が特定の時間帯(例えば、昼間のみ)に偏って実施された場合、その時間帯に多く投票する層の意見が過剰に反映され、他の時間帯に投票する層の意見が拾いきれない可能性があります。調査機関は通常、開票時間全体を通して均等に調査を行うよう努めますが、実際の調査員の配置や回収状況によって、時間帯による偏りが生じるリスクは常に存在します。

出口調査をどう活かすか

出口調査と開票結果のズレは、決して調査そのものが無意味であることを示すわけではありません。出口調査は、投票日当日の有権者の生の声を即時に捉え、選挙の大勢を速報するという重要な役割を果たしています。しかし、兵庫や群馬の事例が示すように、特に期日前投票の割合が高く、組織票の存在が大きい選挙区では、その限界を十分に認識しておく必要があります。報道に携わる皆様には、以下の点を意識していただきたいと思います。

- 期日前投票の影響を常に念頭に置く…… 選挙報道の事前準備段階から、その選挙区における期日前投票率の推移や、主要候補の支持基盤(組織票の有無・強さ)を分析しておくことが極めて重要です。出口調査結果を見る際には、「これはあくまで当日投票者の傾向であり、期日前投票分は含まれていない」という基本的事実を強く意識し、特に組織票が強い候補の実力は出口調査結果より上振れする可能性が高いと理解しておく必要があります。開票速報の初期に組織票の強い候補の得票が伸び悩んでも、それは期日前分がまだ反映されていないだけかもしれない、という視点を持つことが肝心です。

- 出口調査は「傾向」と「参考値」と捉える…… 出口調査は絶対的な予測ではなく、投票日当日のある時点での傾向を示す参考データであると位置付けることが大切です。特に順位予測や当確判断については、サンプリング誤差や期日前投票の影響を受けやすいため、より慎重な判断が求められます。拮抗していると予想される選挙区では、安易な当確判断を避け、開票がある程度進んでから判断する勇気も必要です。

- 開票速報との連動分析…… 出口調査の結果は、開票速報の結果と照らし合わせながら分析することで、より深い洞察が得られます。例えば、特定の候補の得票率が出口調査の予測よりも明らかに高い(または低い)場合、それは期日前投票の影響なのか、特定地域での突出した支持なのか、あるいはサンプリングバイアスの可能性なのかを、リアルタイムで考察する材料になります。速報票の伸び方のパターン(組織票が強い候補は序盤から安定して票を積み上げる傾向があるなど)と出口調査を組み合わせて分析することで、精度の高い解説が可能になります。

- 調査方法の不断の見直し…… 読者・視聴者に正確な情報を提供する責任を担うメディア機関として、自ら出口調査を実施する場合は、その方法論の見直しを絶えず行う必要があります。標本投票所の選定方法が時代や有権者行動の変化に対応しているか、サンプルサイズは十分か、期日前投票の影響を間接的にでも推定する方法はないか(例えば、期日前投票終了後の世論調査や、過去の期日前投票者の属性分析)、回答率を向上させバイアスを減らす手立てはないか、といった点について、選挙の度に検証と改善を重ねていく姿勢が求められます。

- 読者・視聴者への説明責任……出口調査の結果を報道する際には、その仕組みと限界について、特に期日前投票の影響やサンプリング誤差の存在について、分かりやすく説明する努力を惜しんではなりません。「なぜ出口調査と結果が違うのか」という疑問に対して、事後だけでなく事前に、あるいは結果が分かった時点で、その理由を誠実に解説することが、メディアへの信頼を高めることにつながります。兵庫や群馬のような事例は、その格好の教材と言えるでしょう。

まとめ

2025年参院選の兵庫選挙区と群馬選挙区で顕著に見られた出口調査と開票結果のズレは、決して偶然や調査の失敗だけでは説明できません。その背景には、期日前投票の増加とその特性(特に組織票の集中) という現代の選挙における大きな構造変化が深く関わっています。出口調査が投票日当日の投票者しか捉えられないという根本的な制約が、期日前投票で多くの票を獲得する候補の実力を過小評価させ、逆に当日投票者に人気のある候補を過大評価させる結果を生み出したのです。

これに加えて、統計調査に固有のサンプリング誤差、標本設計の課題、有権者の回答バイアス、投票時間帯による傾向の違いなど、複数の要因が絡み合ってズレを生じさせています。

メディアの選挙報道担当者にとって重要なのは、出口調査の速報性という大きなメリットを活かしつつ、その限界、特に期日前投票の影響を常に強く意識することです。出口調査結果を絶対視せず、「当日投票者の傾向を示す貴重なデータ」であり、組織票を持つ候補の実力はこれに上乗せされると理解し、開票速報のパターンと組み合わせて総合的に判断することが、より正確な選挙報道につながります。そして、調査方法の改善を継続的に行うとともに、その仕組みと限界について読者・視聴者に分かりやすく伝える努力を続けることが、民主主義のプロセスである選挙を正確に伝えるメディアの責務ではないでしょうか。今回の兵庫と群馬の事例は、出口調査を活用する上での重要な教訓を与えてくれています。

地方選挙に最適な出口調査システムコリオレ >>